廣東海上絲綢之路博物館設計方案文本.rar

進入下載頁資料簡介

廣東海上絲綢之路博物館設計說明

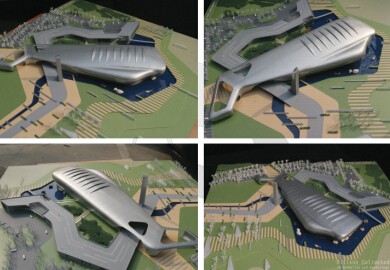

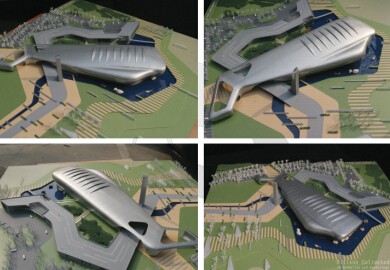

該項目方案是專為陳列1987年在陽江¬海域發現的一艘南宋時期木質古沉船——“南海Ⅰ號”而設計的。項目名為“銀沙•天目”,“銀沙”指博物館選址用地“十里銀灘”,“天目”指人能用意念看到別人所看不到的東西,意在引發人們對世界文明交流的思考。

該項目方案是專為陳列1987年在陽江¬海域發現的一艘南宋時期木質古沉船——“南海Ⅰ號”而設計的。項目名為“銀沙•天目”,“銀沙”指博物館選址用地“十里銀灘”,“天目”指人能用意念看到別人所看不到的東西,意在引發人們對世界文明交流的思考。

建筑外觀造型體現了礁石、鯨魚、船、龍等幾種形態,寓意豐富。內部空間設計以船艙、魚、巖洞三種主題作為空間塑造的切入點。建筑色彩較為凝重,減弱了人工的痕跡,同時區別于其他海濱度假建筑。

博物館由兩部分組成,一部分為開放的展示空間,包括水晶宮、三個主題展廳、臨時展廳及報告廳;另一部分是藏品庫、技術研究用房、辦公、后勤用房等內部空間。二者共同圍合成一個半開放的庭院。

展示空間設計以水晶宮為主體,“水晶宮”基本呈矩形。三個主題展廳呈線形布置在水晶宮的一側,展廳將給人留下連貫的印象,而不是各自獨立的元素。展示空間內還有一些穿梭的橋,連接博物館的各個部分。其中有一座曲尺形橋跨過水晶宮并通向后勤服務用房,游客在橋上可以俯瞰“南海Ⅰ號”。在水晶宮的周邊,不同的平面位置設置多處小挑臺,方便游客從不同的角度觀看古船。藏品管理用房與研究技術用房設計相對獨立,與外界互不干擾。

建筑外部最大限度地保持基地的原¬生態,同時也順應基地周邊的等高線,將留出的大片場地作分層處理:最靠近海邊的原生態沙灘可以放置施工過程中取出來的沙,改善沙灘的品質;第二層,沙灘被抬高,其護坡均采用當地的天然料石,游客可在此支起太陽傘休閑;第三層,沙灘再抬高一米,預備種植熱帶植物;第四層次是臨商業街的步行大道;第五層為一條相對封閉的商業街。

景觀設計中布置了兩套水系,一條是貫穿于商業街并匯聚于博物館的入口廣場及博物館西側的淡水水景;另一條為海水水系,主要匯聚在博物館臨海的一側,將存儲海水以供水晶宮循環。這一區域水深約3米,還可以配合潛水俱樂部的活動。

下載地址